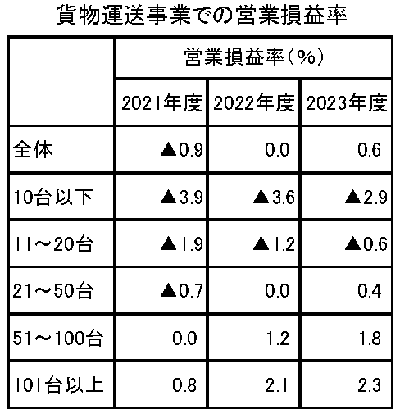

営業損益ベースでは黒字事業者が半数超 2023年度決算版経営分析 全ト協

全日本トラック協会は25日、2022年10月~24年8月を対象期間とする23年度決算版経営分析を公表。運賃・料金の引き上げによる価格転嫁が緩やかに進行し、営業損益ベースでの黒字事業者が51%と半数を超えたものの、運送原価の上昇が価格転嫁を上回るため、多くの事業者の経営状況は改善まで至っておらず、依然として厳しい状況が続いている。

全国2451者から提出された23年度決算の「一般貨物自動車運送事業報告書」について、決算内容を分析したところ、貨物運送事業収入は1者平均2億6400万7千円で、前年度に比べ4・0%増加した。

貨物運送事業での営業損益率は0・6%と0・6ポイント改善。貨物運送事業における営業損益段階の黒字事業者の割合は51%で、前年度から9ポイント改善、経常損益段階では61%が黒字となり4ポイントの改善となっている。

記事全文は電子版から。